TCFD推奨 気候関連情報開示項目

現在、気候変動に起因する自然災害が世界各地で増加しており、カーボンニュートラル達成のために、企業が気候変動に関する情報開示を行い、投資家が適切な投資判断を行うことを目的とした、「気候関連財務情報開示タスクフォース:The FSB

Task Force on Climate-related Financial Disclosures」が、各国の中央銀行総裁および財務大臣からなる金融安定理事会(FSB)によって設立されました。

タスクフォースの最終報告では、企業等に対して気候関連のリスクおよび機会に関する「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4項目について、ステークホルダーに対して情報を開示することを推奨(提言)しました。

当社グループは、このような気候変動関連をはじめとした環境課題については、定期的に経営会議に報告され、目標および進捗状況の報告と評価が実施されるほか、必要に応じて取締役会における検討を行っています。当社は、気候変動への取り組みを加速させ、2021年8月6日に気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言に賛同表明しました。賛同表明と並行して、TCFDが推奨する気候関連のリスクおよび機会に関する「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4項目の検討を行いました。

※TCFD:Task Force on Climate-related Financial Disclosures(気候関連財務情報開示タスクフォース)

気候変動関連情報開示項目

| ガバナンス |

気候変動関連のリスクおよび機会に対するガバナンス |

| 戦略 |

気候変動関連のリスクおよび機会が事業・戦略・財務に及ぼす実際の影響と潜在的な影響 |

| リスク管理 |

気候変動関連のリスク管理のプロセスと組織全体のリスク管理 |

| 指標と目標 |

気候変動関連のリスクおよび機会を評価・管理する指標と目標 |

出典:環境省「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ-気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイド-」2021年3月

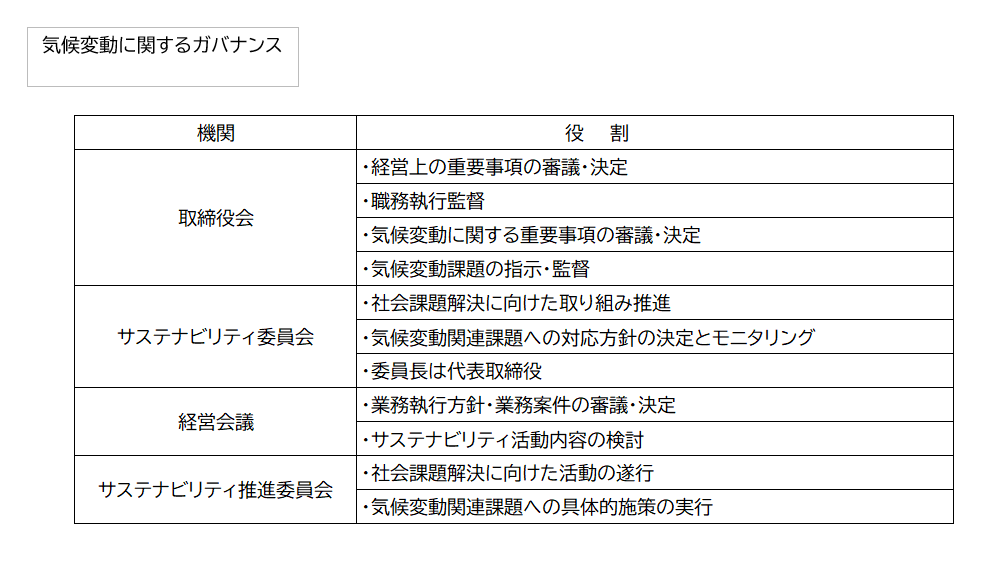

ガバナンス

新日本空調グループは、気候変動対策など環境問題をはじめとした社会課題の解決への取り組みを推進するため、取締役会の委員会として位置付けられる「サステナビリティ委員会」を設置しました。委員会は、代表取締役を委員長とし、あらゆる事業活動におけるサステナビリティを巡る課題の特定と基本方針を定め、事業活動に反映され、企業価値の向上に寄与していることをモニタリングすることを目的としています。 取り組みの推進にあたっては、所管事業部門毎の年度活動目標とKPIを設定し、進捗管理等を行っています。また、気候変動リスクについては、サステナビリティ推進委員会が、国や地方公共団体をはじめとし、様々な業界団体から国内外の動向・要請等の情報の収集行い、リスクの特定を行い、影響を評価しています。取締役会では、気候変動をはじめとした環境問題について、目標および活動の進捗状況の評価はもとより、活動方針の実効性を監視しています。

戦略

新日本空調グループは、持続可能な地球環境の実現のために、気候変動に対する緩和と適応の対策や環境への負の影響の最小化に向け、環境問題を経営の重要事項と位置づけ、事業活動のみならず、職場環境に至るまで、全ての業務プロセスにおいて、環境に配慮した活動を推進しています。

そのような中、気候変動に対する対応を加速するために、気候関連リスク・機会に対応していくガバナンス体制を構築し、シナリオ分析を全社横断的に行う専門の作業部会であるTCFDワーキンググループを立ち上げ、目標や指標の特定・設定等を進めてきました。

TCFDワーキンググループにおいては、新日本空調グループを取り巻く気候変動に関連するリスクと機会の洗い出しを行い、想定される時期や事業活動への影響度を分析したうえで重要なテーマを選定しました。影響度の分析にあたっては以下の二つのシナリオ(※1)を用いて、選定したテーマごとに事業活動に与える財務的影響を算出し、当社グループの対応を検討しました。なお、事業活動に与える財務的影響については、「大」「中」「小」の3段階で表現しています。また、想定される時期は、「中期」を3年、「長期」は10年程度と想定しています。

2021年度は、影響度が「大」になるテーマとして、移行リスクでは「テクノロジー」、物理的リスクでは「慢性的」「急性的」、機会では「市場」を選定しました。取締役会では、これらに対する当社グループの対応を経営上の重要事項と捉え、審議・決定しました。

(※1)リスクと機会の検討にあたって用いたシナリオ

移行シナリオ: 国際エネルギー機関(IEA)が策定したシナリオのうち、産業革命前と比べて今世紀末の気温上昇1.5°C以下に抑えるシナリオ(SDS)

物理的シナリオ:国際気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が策定したシナリオのうち、産業革命前と比べて今世紀末の気温上昇が4°Cを越えるシナリオ(RCP8.5)

新日本空調グループの気候関連の主なリスクと機会

1.想定される気候関連のリスク

2.想定される気候関連の機会

データ版

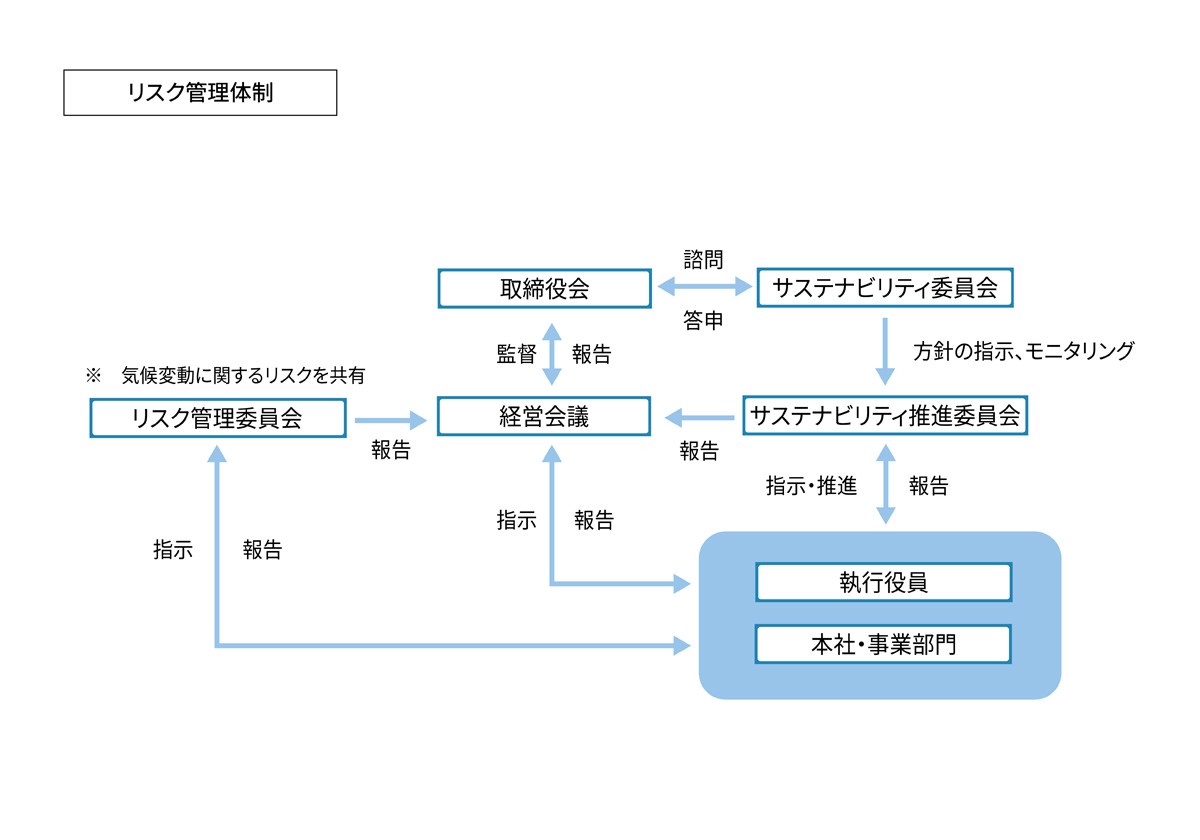

リスク管理

当社グループでは、気候変動リスクを含む事業運営上のあらゆるリスクを的確に把握・対応し、経営の健全性を確保することが重要であるとの認識のもと、リスクの防止および会社が被る損失の最小化を図ることを目的とし、グループ全体のリスク管理に関する必要な事項を「リスク管理規程」に定めております。

リスク管理に関する会議体としては、代表取締役を委員長とし、社外有識者を含む委員による「リスク管理委員会」を設置し、リスクの回避、低減および管理の強化を図っております。特に気候変動関連リスクについては、2021年度にTCFDワーキンググループを立ち上げ、本社部門・事業部門を含む幅広いメンバーで気候変動による当社グループ事業に将来的に与えるリスクと機会について全社横断的に検討を重ねております。ここで検討したリスクは、当社グループの事業運営上のリスクとして捉えられ、リスク管理委員会でリスクの回避、提言および管理の強化を図り、経営会議または取締役会へ報告されます。

当社グループはこれらのリスク管理を通じて、今後も継続的に気候変動に関するリスクや機会に対応してまいります。

指標と目標

新日本空調グループは、気候関連問題が経営に及ぼす影響を評価・管理するため、温室効果ガス(CO2)を指標とした削減目標を設定し、2024年度にSBT(※)へ申請書を提出しました。

2030年そして2050年の目標を達成するよう、省エネ設計・施工提案および、積極的な再生可能エネルギー導入を実施し、今後も引き続き環境負荷低減に取り組んでまいります。

(※) SBT(Science Based Targets)

世界の平均気温の上昇を「2℃(1.5℃)未満」に抑えるための、企業の科学的な知見と整合した温室効果ガスの排出削減目標

温室効果ガス(CO2)削減目標と実績

2025年6月30日現在

(単位:t-CO2)

※Scope3の全カテゴリーにおいて、新たな算出基準に則り、基準年まで遡って算出