温熱指標計算アプリ THERble

THERble の概要

「THERble(サーブル)」は、室内や屋外、半屋外環境における人間の温熱指標を計算できるアプリです。オフィス執務者の快適性や、工場の作業者や屋外環境での人の温熱感を評価する温熱指標を、測定機器や気象データなどの物性値から計算し、評価することができます。計算結果は、その場で、スクリーンショットで保存できます。

ご使用の前に

本アプリは、無料でダウンロードでき、ご使用頂けます。 ダウンロードにかかる通信料は、ご利用者様のご負担となります。

アプリのダウンロード前に

利用規約をご一読ください。

ダウンロードされた際にはこれに同意したものと致します。

本アプリは、iPhone用に開発しております。(iOS12以降に対応)

本アプリに関するお問い合わせは、当社ホームページの

「お問い合わせ」

からお願い致します。

ダウンロード

アプリの使い方

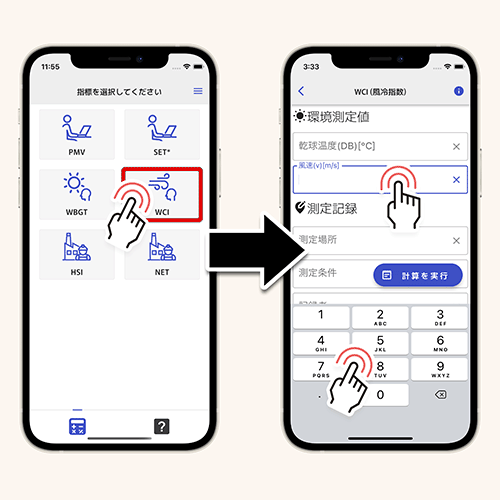

入力画面について

指標選択した後に入力画面に移ります。各入力項目をタップすると、キーボードが開き入力をすることができます。

各指標において入力できる文字は以下となります。

<環境測定値>

全ての項目で数字キーボードからのみ

(但し、WCIの乾球温度の入力時は、フルキーボードで数字(0-9)、マイナス(-)、ピリオド(.)を使って入力します)

<測定記録>

全ての項目で制限なし

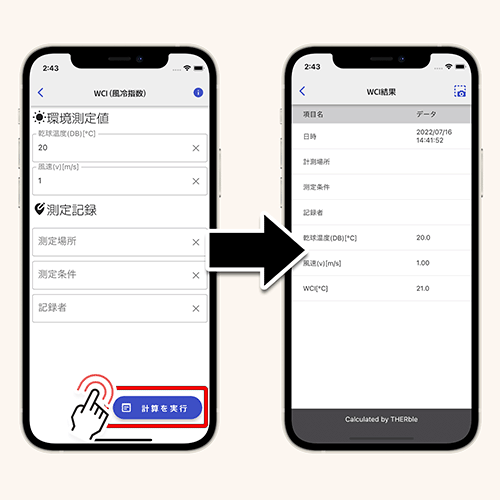

計算結果について

各指標の環境測定値の項目を全て入力した後に、[計算を実行]ボタンを押すと計算結果を表示する画面に移ります。

計算結果の画面には、入力した計測値や、測定者、場所などの測定条件に加え、日時が表示されます。日時は、本アプリがインストールされた機器端末の時間情報を参照しています。

環境測定値の項目への入力が十分でない場合は、エラーが表示されます。

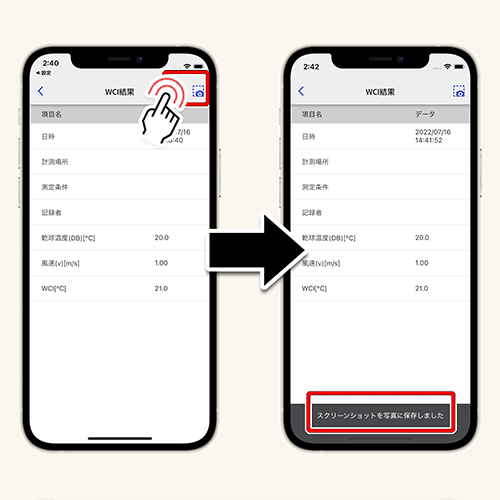

スクリーンショット機能

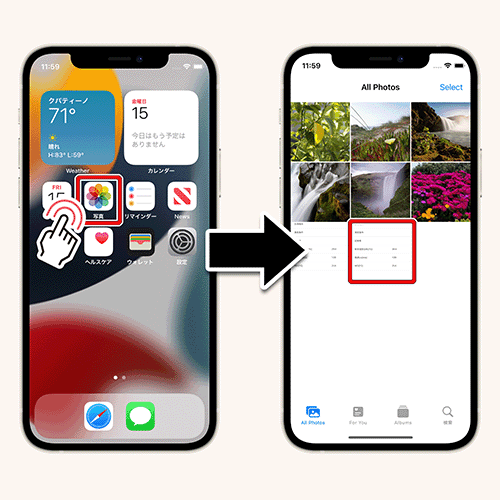

計算結果画面で右上の[📷]アイコンをタップすると、計算結果をスクリーンショットし、画像として保存することができます。

スクリーンショットした画像は、写真アプリより確認することができます。

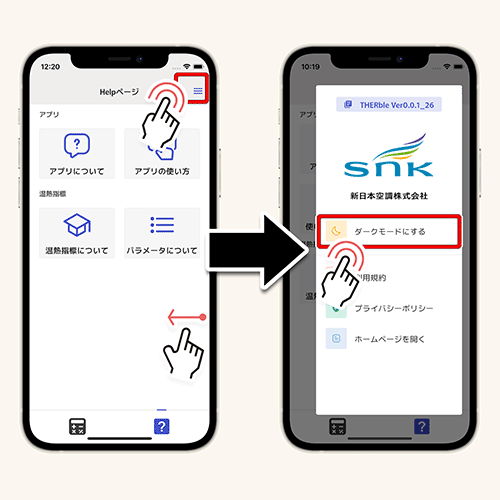

画面モードの切り替え機能

画面右上の[≡]アイコンを押す、または、画面右端から左へスワイプするとメニューが開きます。

メニュー内の[ダークモードにする]、[ライトモードにする]を押すことで画面モードを切り替えることができます。

各温熱指標について

PMV(Predicted Mean Vote;予測平均温冷感申告)

PMVは、オフィス等の室内の温熱環境を評価する指標として広く用いられています。

1967年にFanger(ファンガー)により導出された快適方程式により算出される、人体の熱負荷と人体の温冷感を結びつけた温熱指標です。

PMVは、以下の7段階評価尺度による数値として表されます。

| +3:暑い(hot) |

| +2:暖かい(warm) |

| +1:やや暖かい(slightly warm) |

| 0:どちらでもない(neutral) |

| -1:やや涼しい(slightly cool) |

| -2:涼しい(cool) |

| -3:寒い(cold) |

算出されたPMVに基づき、予測不満足率PPD[%]が算出されます(図1)。

PPDは、熱的に不満足に感じる人の割合(百分率)を示しています。

本アプリでは、ASHRAE Standard 55-2020 に基づいてPMVを算出しています。

|

| 図1:PMVとPPDの関係

|

SET*

1971年にGagge(ギャギ)らにより提唱され、温熱感覚に影響を及ぼす要素として、環境側の気温・湿度・放射・気流と、人体側の活動量・着衣量の6つの要素が考慮された温熱指標です。ASHRAE Standard 55-2020では、「着衣量0.6clo、活動量1.0metである仮想対象者の皮膚からの総熱損失が、実際の衣服、活動量である人と同じになる、相対湿度50%、平均風速0.1m/s以下、放射温度が室温と同温である仮想環境の温度」と定義されています。

本アプリでは、ASHRAE Standard 55-2020 に基づいてSET*を算出しています。

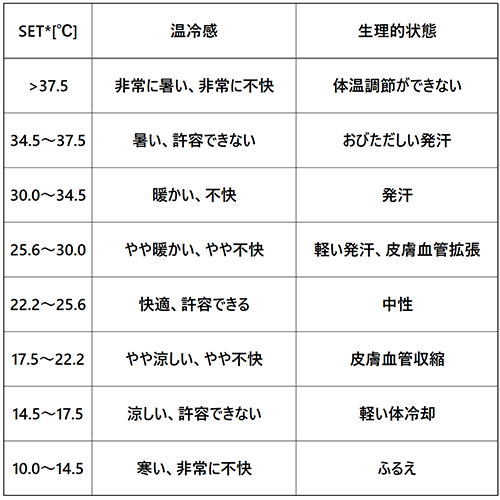

SET*と温冷感、生理学的状態の関係を表1に示します。

| 表1:SET*と温冷感、生理学的状態の関係(文献1) |

|

文献1:空気調和・衛生工学便覧(第14版),公益社団法人空気調和・衛生工学会,2010,pp. 334

WBGT

WBGTは、1957年にYaglou(ヤグロー)らにより提案された指標で、暑熱環境下の熱ストレスを評価する指数です。暑さ指数、とも呼ばれます。算出式は屋外と室内で異なります。

| <屋外での算出式> |

| WBGT=0.7tnwb+0.2tg+0.1ta |

| |

| <室内での算出式> |

| WBGT=0.7tnwb+0.3tg |

| |

| WBGT:WBGT指数[℃] |

| tnwb:自然換気状態の湿球温度[℃] |

| tg:黒球(グローブ)温度[℃] |

| ta:乾球温度[℃] |

本アプリでは、入力値に対して、屋外と屋内の両方のWBGT計算値を表示します。

入力に際しては、湿球温度を直接入力する方法と、乾球温度と相対湿度を入力して湿球温度を計算する2つの計算方法を搭載してします。

画面上部のappbarタブで、入力パラメータ画面を選択して下さい。

日本生気象学会より、WBGTを温度指標に採用した「日常生活における熱中症予防指針」が公表されています(表2)。

また、WBGT指数に応じてどのように運動したらよいかの目安を示した「熱中症予防運動指針」が、公益財団法人日本スポーツ協会より示されています(表3)。

WCI

WCIは、風力冷却指数とも呼ばれ、特に寒冷地で風速がある環境での温冷感を評価する場面で用いられます。1945年にSiple(シップル)らにより提案されました。

本アプリでは、文献2に示されている以下の式で風冷指数を計算しています。

| WCI=33+(Ta-33)(0.55+0.417U0.5-0.0454U) |

| |

| WCI:風冷指数[℃] |

| Ta:乾球温度[℃] |

| U:風速[m/s] |

上式の入力条件として、温度は33.0℃未満、風速は1.79m/s以上、が推奨されています。

文献2:木内豪,屋外空間における温冷感指標に関する研究,天気48(9),pp. 661-671,2001-09

HSI

1955年にBelding(ベルディング)とHatch(ハッチ)によって発表された指標で、主に工場環境等における作業者の温熱指標として用いられてきました。

HSIは、以下の式で計算されます。

| HSI=E/Emax×100 |

| |

| HSI :熱ストレスインデックス[%] |

| E:人体が熱平衡を保つために必要な蒸発放散熱量 [W/㎡] |

| Emax:人体が完全にぬれた状態の時の最大可能蒸発放熱量 [W/㎡]

|

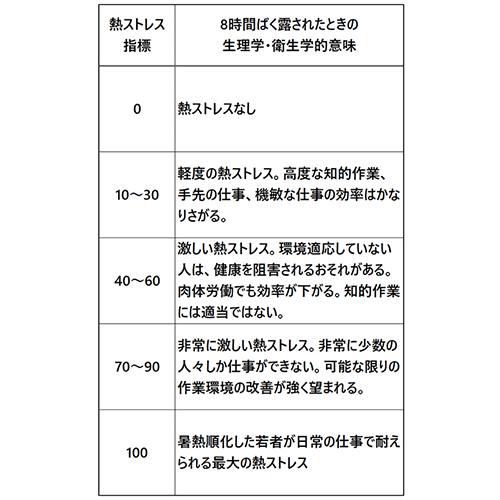

算出されたHSIに対する生理学・衛生学的意味は表4の通りです。(文献3より引用して作成)

| 表4:熱ストレス指標の評価 |

|

文献3:公益社団法人空気調和・衛生工学会,「快適な温熱環境のしくみと実践便覧」,丸善, 2019,pp. 48

HSIの計算パラメータである代謝量M[W/m2]は、ASHRAE Standard 55-2020 に基づき、M=58.2×METs を用いています。一方で、代謝量がHSIの算出値に及ぼす影響が大きいため、文献[4][5]を参考に、代謝量を以下の式で独自に算出した【参考値】を併記しています。

M=46.84×METs (≒ 1.1×71.96 ÷1.69 METs)

文献4

:

日本人の体表面積,産業技術総合研究所ホームページ

文献5

:

厚生労働省ホームページ,「日本人の食事摂取基準(2015年版)策定検討会」報告書 Ⅱ各論 エネルギー, ,pp74-75

.

NET

体感温度は、人間の肌が感じる温度感覚を定量化したもので、多くの式が提示されています。本アプリでは、相対湿度と風速が考慮されたGregorczuk(グレゴルチュク)の式を用いて体感温度(NET)を算出しています。

謝辞

本アプリの開発にあたり、法政大学 デザイン工学部 建築学科 教授 中野 淳太先生より、学術的な視点から多大なご助言とご協力を頂きました。この場を借りて、厚く御礼申し上げます。

Apple、Apple のロゴ、iPhone、App Storeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。